强化普通话测试管理 提高普通话测试质量

摘要:通过分析当前高校普通话水平测试中存在的问题,结合我校普通话测试管理工作,建立和完善管理制度,加强普通话测试的过程管理和质量监控,进一步提高我校普通话测试质量。

关键词:普通话水平测试;制度建设;过程管理

学校是语言文字工作的基本阵地;语言文字工作是学校教育工作的重要组成部分,推广普通话、用好规范汉字已载人《中华人民共和国国家通用语言文字法》。普通话水平测试工作是推广普通话的一个重要环节,也是使推普工作逐步走上制度化、规范化、科学化的重要举措。开展普通话水平测试是提高教师教学业务水平的需要,也是增强学生综合素质和就业竞争力的重要手段。2001年建站以来,我校的普通话培训测试工作紧紧围绕贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》而开展,努力把普通话培训测试工作纳入教学常规管理,并于2005年顺利通过省语委评估。学校努力使普通话成为领导的工作用语,教师的教学用语,学生的学习用语以及江苏科大人的日常用语,使普通话成为“校园语言”。

一、高校普通话测试管理现状与不足

(一)重视程度不够

高校学生在一定程度上存在着“重外语、轻母语”“重测试、轻培训”“重结果、轻过程”的倾向,学校对母语的宣传推广效率不高,学生对母语的学习兴趣不强,对普通话测试重视程度不够。

(二)管理制度不健全

过程管理不到位,存在执行过程不够规范,监督机制不力等问题,使普通话测试管理工作流于形式,质量难以保证。

(三)缺乏专门的管理人员

普通话培训和测试组织管理过程长,各环节细致繁琐,目前各高校从事这项工作没有专门的编制,基本上是由教务处的工作人员兼职。

(四)测试员队伍严重不足,测试员水平参差不齐

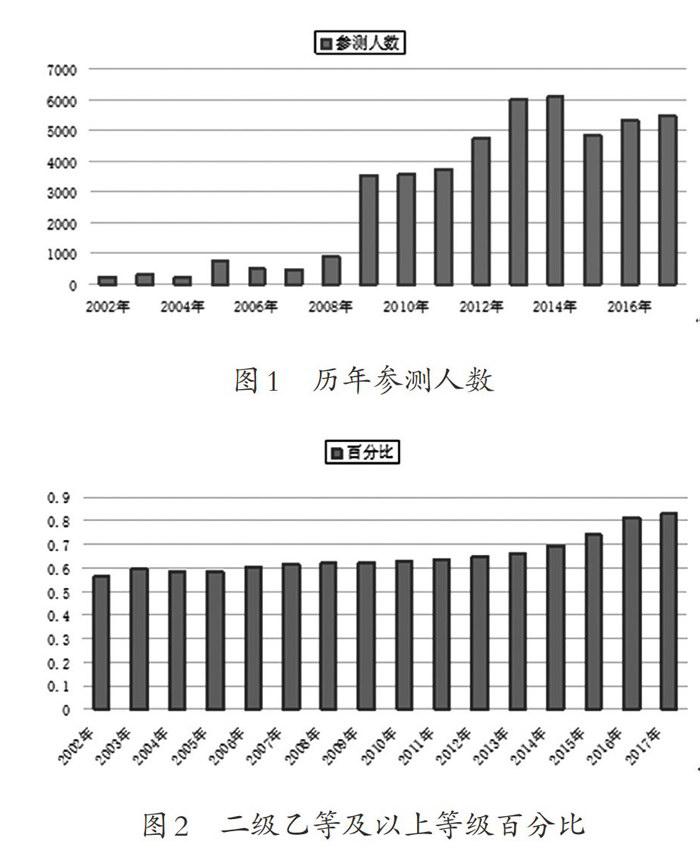

随着高校不断扩招,参测人数逐年增加,而高校教师担任的教学任务多、科研任务比较繁重,没有太多的精力和时间从事兼职的培训审听工作,而非师范类高校没有中文专业科班出身的语言文字培训教师,而普通话培训时往往偏重于就测试进行培训,这也使得推广普通话不能落到实处。

(五)学校经费投入不足,普通话测试硬件条件缺乏

计算机辅助测试普通话的推广,对于测试环境和测试设备都有一定的要求,由于高校教室资源不足,经费投入有限,大多数高校没有建立专用的普通话测试室,测试工作安排在校内计算机房进行,给测试过程管理增加了难度,对测试结果造成一定的影响。

二、提高普通话测试管理质量措施

(一)加强制度建设,建立长效机制

完备的制度建设以及制度的有效执行力是提高普通话测试质量的基础和前提。为此,我校制定了《普通话培训测试站站长职责》《普通话水平测试员须知》《普通话测试辅助人员须知》《普通话培训测试工作流程》《普通话培训测试站关于规范培训内容的规定》《普通话应试人员须知》《学生普通话培训测试须知》《普通话水平测试规范用语》等规章制度;根据国家语言文字工作委员会、国家教育委员会和广播电影电视部联合发出的《关于开展普通话水平测试工作的决定》,以及江苏省2008年语言文字工作会议提出的:“将高校学生的普通话培训列入培养计划、开设培训课程、学生普通话等级标准不低于三级甲等的要求”,我校以学分制改革为突破口,切实调动学生学习普通话的积极性,制定了《关于将在校大学生普通话培训测试纳入正常教学管理的通知》,文件规定从2008年9月开始,凡参加普通话培训、测试,并取得三甲(含)以上等级的学生,均可凭省普通话水平测试中心颁发的等级证书,冲抵人文类选修课2个学分,将参加普通话测试与学生的切身利益挂钩,普通话测试的激励机制极大地调动了广大学生参加普通话培训和测试的积极性。

(二)精心组织,周密部署

2009年以来,我校学生参加普通话水平测试的数量逐年增加,我校两地四校区的管理模式,使得普通话测试和培训安排须按地区、校区、学院、专业分别进行部署。高校全国英语四、六级考试,省级、全国级计算机等大型考试,以及各类竞赛活动、学生社会实践活动等往往都安排在周末进行,给普通话测试培训等管理工作带来很多困难。所以,在普通话培训和测试具体执行过程中,要兼顾到学生时间的可利用性,着眼全局、精心策划,流程设计切合实际、操作性强,有计划、分步骤地实施。结合上述客观需求及学校条件,总结了以下几点管理经验,以提高普通话测试工作的效率及可行性:

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文地址:http://www.pthxx.cn/csy/pxyj/2021-07-01/1517.html

![普通话学习站——[pthxx.cn]免费在线学习普通话,普通话学习](/skin/ecms172/images/logo.png)